Bundeshaushalt 2023: Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende - mit Vergleich zu Soll 2022 und Soll und Ist 2021

- Details

(BIAJ) Ein tabellarischer Blick auf die Titelgruppe 01 ("Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende") in Kapitel 1101 ("Leistungen nach dem Zweiten und Dritten Buch Sozialgesetzbuch und gleichartige Leistungen") im Bundeshaushalt 2023 nach zweiter und dritter Lesung im Deutschen Bundestag vom 22. bis 25. November 2022 - mit einem Vergleich des ersten "Bürgergeld"-Haushhaltsjahres (2023) zum Soll 2022 und Soll und Ist 2021 (Lesehinweis: "Haushaltsvermerke 2023 - insbesondere die fett hervorgehobenen - und Erläuterungen (unten) beachten! Und Ist-Soll-Vergleich 2021 in Spalte 3!"): (siehe BIAJ-Tabelle unten oder einseitige PDF hier: Download_BIAJ20221125)

EUROSTAT: Armutsgefährdung vor und nach Sozialleistungen in der Bundesrepublik Deutschland 2021

- Details

(BIAJ) Die unten stehende BIAJ-Tabelle auf Basis von EUROSTAT-Daten zur "Armutsgefährdung vor und nach Sozialleistungen" von Menschen in Privathaushalten in der Bundesrepublik Deutschland 2021 und zur "Armut oder sozialen Ausgrenzung" 2021 (Stand 16. November 2022) zeigt: Sozialleistungen (Renten und andere Sozialleistungen) mindern die "Armutsgefährdung" (Armut) - gemessen an 60 Prozent des „medianen Äquivalenzeinkommens“ nach Sozialleistungen („Armutsgefährdungsgrenze“*) - von 43,5 Prozent (35,8 Millionen Menschen in Privathaushalten am Hauptwohnsitz) vor Sozialleistungen und vor Renten auf 26,6 Prozent (21,9 Millionen Menschen) vor Sozialleistungen (ohne Renten) und 15,8 Prozent (13,0 Millionen Menschen) nach Sozialleistungen und Renten. Von „Armut oder sozialer Ausgrenzung“ waren nach Sozialleistungen und Renten (!) 17,0 Millionen Menschen (20,7 Prozent) bedroht. (differenziert nach weiblich/männlich siehe BIAJ-Tabelle unten)

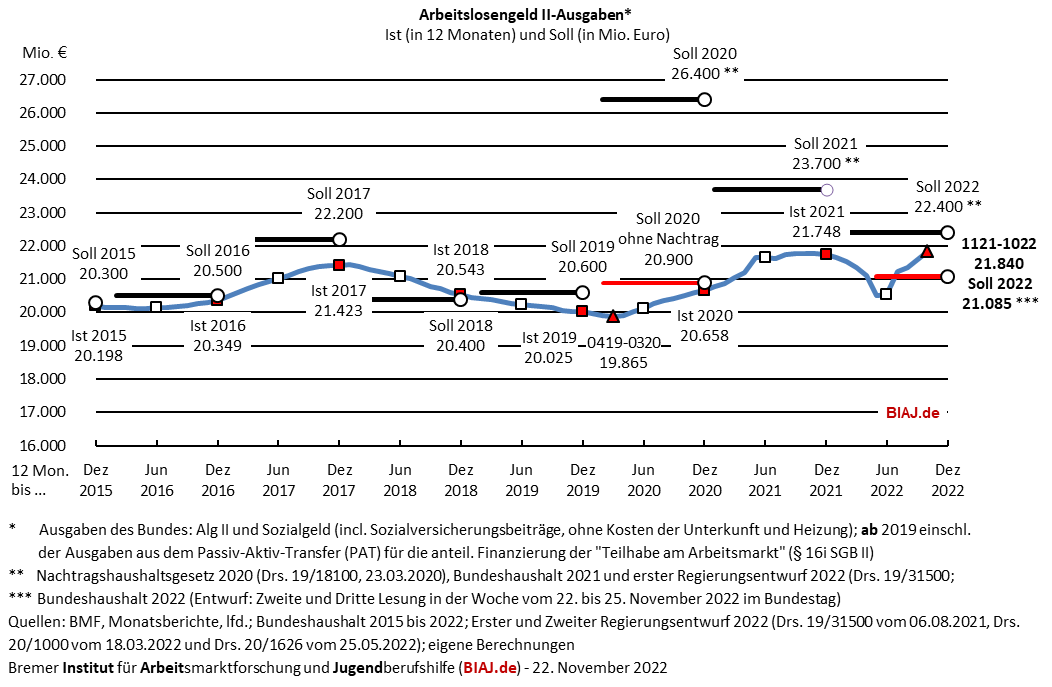

Arbeitslosengeld-II- und Sozialgeld-Ausgaben 2015 bis Oktober 2022

- Details

(BIAJ) Von Januar bis Oktober 2022 wurden vom Bund für Arbeitslosengeld II und Sozialgeld insgesamt 18,706 Milliarden Euro ausgegeben, 92 Millionen Euro (0,5 Prozent) mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die steigende 12-Monatssumme der Ausgaben betrug von November 2021 bis Oktober 2022 insgesamt 21,840 Milliarden Euro. Sie lag damit 755 Millionen Euro über dem Haushaltssoll 2022. (Soll 2022: 21,085 Milliarden Euro; Ist 2021: 21,748 Milliarden Euro)

Gemessen an den durchschnittlich 5,129 Millionen Regelleistungsberechtigten (RLB) wurden vom Bund in den 12 Monaten von November 2021 bis Oktober 2022 für Arbeitslosengeld II und Sozialgeld (1) monatlich durchschnittlich 354,87 Euro pro RLB ausgegeben. (2) Ein Jahr zuvor, von November 2020 bis Oktober 2021, wurden für die durchschnittlich 5,304 Millionen RLB durchschnittlich 341,90 Euro pro Monat ausgegeben. (3) (2021: 345,01 Euro bei durchschnittlich 5,253 Millionen RLB)

(1) Einschließlich der Ausgaben im Rahmen des sogenannten Passiv-Aktiv-Transfers (PAT) für die anteilige Finanzierung der Maßnahmen gemäß § 16i SGB II („Teilhabe am Arbeitsmarkt“).

Anmerkung: Dies gilt seit dem 01.01.2019 und damit auch für alle vorangegangenen BIAJ-Informationen zu den Arbeitslosengeld-II- und Sozialgeld-Ausgaben.

(2) Einschließlich der „Einmalzahlung für den Monat Juli 2022“: § 73 SGB II - „Leistungsberechtigte, die für den Monat Juli 2022 Anspruch auf Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld haben und deren Bedarf sich nach der Regelbedarfsstufe 1 oder 2 richtet, erhalten für diesen Monat zum Ausgleich der mit der COVID-19-Pandemie in Zusammenhang stehenden Mehraufwendungen eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro.“

(3) Einschließlich der Einmalzahlung 2021: „Leistungsberechtigte, die für den Monat Mai 2021 Anspruch auf Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld haben und deren Bedarf sich nach Regelbedarfsstufe 1 oder 2 richtet, erhalten für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 zum Ausgleich der mit der COVID-19-Pandemie in Zusammenhang stehenden Mehraufwendungen eine Einmalzahlung in Höhe von 150 Euro. Satz 1 gilt auch für Leistungsberechtigte, deren Bedarf sich nach Regelbedarfsstufe 3 richtet, sofern bei ihnen kein Kindergeld als Einkommen berücksichtigt wird.“ (§ 70 Gesetz zur Regelung einer Einmalzahlung der Grundsicherungssysteme an erwachsene Leistungsberechtigte und zur Verlängerung des erleichterten Zugangs zu sozialer Sicherung und zur Änderung des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes aus Anlass der COVID-19-Pandemie (Sozialschutz-Paket III) vom 10. März 2021)

Weitere BIAJ-Informationen zum Thema "Finanzierung SGB II (Hartz IV)": hier.

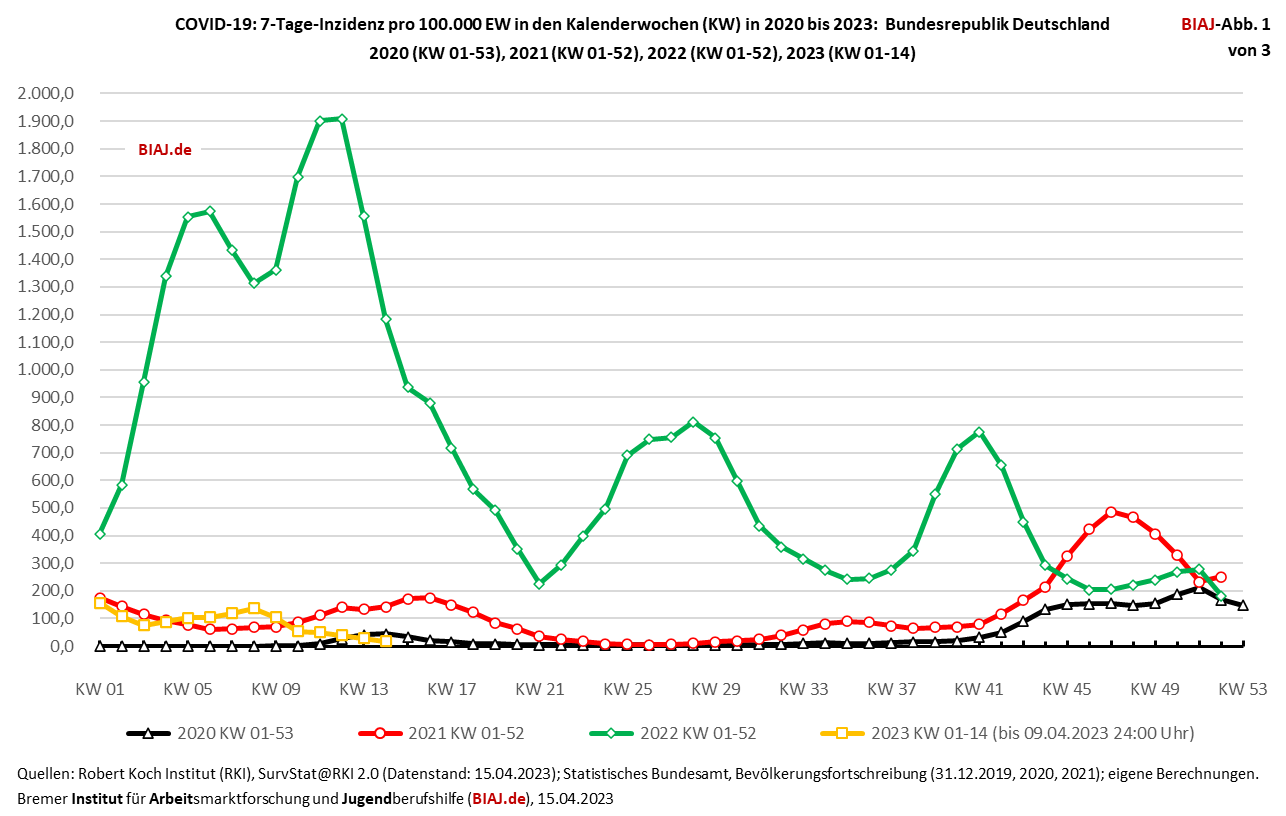

COVID-19 (Corona): Inzidenzen, Hospitalisierungsinzidenzen, gemeldete Todesfälle im Vergleich der Kalenderwochen in 2020, 2021 und 2022

- Details

(BIAJ) Ein unkommentierte Blick auf die Entwicklung der kalenderwöchentlichen COVID-19-Inzidenzen, COVID-19-Hospitalisierungsinzidenzen und gemeldeten COVID-19-Todesfälle in den Kalenderjahren 2020 bis 2022, die sich aus den vom Robert Koch Institut (RKI) veröffentlichten Daten (Datenstand 17./18.11.2022) und dem fortgeschriebenen Bevölkerungsstand in der Bundesrepublik Deutschland ergeben. Nur ein kleiner Lesehinweis: In der 45. Kalenderwoche (KW) 2022 (07.11. bis 13.11.2022) kreuzte erstmals eine der drei Kurven (Verlaufskurven 2020, 2021 und 2022) der kalenderwöchentlichen Inzidenzen ("7-Tage-Inzidenzen") eine Kurve der kalenderwöchentlichen Inzidenzen des Vorjahres. (siehe BIAJ-Abbildung 1 von 3) Bremen, 20.11.2022 (Abb.1 bis 3 erneut aktualisiert am 15.04.2023)

Jobcenter 2023: Bundesmittel für „Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB II“ und „Gesamtverwaltungskosten“- aktualisierter Ausblick

- Details

(BIAJ) Ein aktualisierter weiterhin vorläufiger Ausblick auf die Bundesmittel für "Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB II" und den Bundesanteil an den Gesamtverwaltungskosten auf die einzelnen 405 Jobcenter in 2023 im Vergleich zu den zugeteilten Mitteln im laufenden Haushaltsjahr. Siehe dazu die BIAJ-Tabelle vom 16. November 2022: Download_BIAJ20221016 (PDF: 10 Seiten - kurzer Auszug unten) Zu den (vorläufigen) Berechnungsgrundlagen des BMAS (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) siehe die Fußnoten 1 und 2 auf Seite 10 und eine Anmerkung.

Nach gegenwärtigem Stand der Haushaltsberatungen würden den Jobcentern im Haushaltsjahr 2023 für "Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB II" nominal etwa 8,2 Prozent (407 Millionen Euro) weniger und für den Bundesanteil an den "Gesamtverwaltungskosten" nominal etwa 0,8 Prozent (42 Millionen Euro) mehr zur Verfügung stehen als im laufenden Haushaltsjahr 2022. Auf Jobcenterebene reichen die Veränderungsraten (VR) bei den "Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB II" von -0,6 Prozent bis -26,8 Prozent und beim Bundeanteil an den Gesamtverwaltungskosten von +3,2 Prozent bis -6,2 Prozent.

Bei der hier noch nicht berücksichtigten, in den parlamentarischen Beratungen geschaffenen "Verstärkungsmöglichkeit um weitere 100 Millionen Euro aus Mitteln des Einzelplans 60" (Allgemeine Finanzverwaltung) beim "Eingliederungstitel", ergäbe sich rechnerisch eine nominale Kürzung der Mittel für "Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB II" um etwa 6,2 Prozent (307 Millionen Euro). Allerdings dürfte ein veranschlagter nominaler Anstieg des Bundesanteil an den "Gesamtverwaltungskosten" um lediglich 0,8 Prozent im Vorjahresvergleich kaum der Haushaltswahrheit in 2023 entsprechen - was bei der Haushaltsaufstellung trotz Kritik des Bundesrechnungshofs nicht geändert wird. Anzeichen, dass die "Gesamtverwaltungskosten" mit der Einführung des "Bürgergeldes" real sinken, was bei einem nominalen Anstieg um 0,8 Prozent der Fall wäre, konnten bisher nicht erkannt werden.

Der Bundestag berät den Haushalt 2023 vom 22. bis 25. November 2022 (Zweite und Dritte Beratung) – den Einzelplan 11 (Arbeit und Soziales) am 24. November 2022. Nach Zustimmung durch den Bundesrat wird das Haushaltsgesetz vom Finanzminister, dem Bundeskanzler und dem Bundespräsidenten unterschrieben und im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Das BMAS verordnet danach im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) die "... Maßstäbe zur Verteilung der Mittel für Eingliederungsleistungen und für Verwaltungskosten zur Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende" im Jahr 2023 - voraussichtlich Mitte Dezember 2022.

Anmerkung vom 01.02.2023: Die bisher erfolgte Mittelzuteilung (Stand 19.01.2023) entspricht den in der BIAJ-Tabelle vom 16.11.2022 genannten Beträgen. (siehe oben und Auszug unten*) Noch nicht verteilt wurden in § 1 Abatz 1 der Eingliederungsmittel-Verordnung 2023 genannte "weitere 100 Millionen Euro". Es heißt dort: "Zur Leistung von Mehrausgaben aufgrund des Rechtskreiswechsels von Ukraine-Geflüchteten stehen zur Verstärkung des Ansatzes bei Titel 685 11 weitere 100 Millionen Euro in Kapitel 6002 Titel 971 12 zur Verfügung. Die Maßstäbe der Verteilung dieser Mittel sind noch zu bestimmen." Wann dies erfolgt, ist dem BIAJ noch nicht bekannt.

* immer ohne die insgesamt 25,041 Millionen Euro, die 208 von 405 Jobcentern für die Ausfinanzierung von Leistungen nach § 16e SGB II in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 2094) zugeteilt wurden.

Weiterlesen: Jobcenter 2023: Bundesmittel für „Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB II“ und...